»Das schaffst du schon!«

Über Arbeit und Ausbeutung in Comics

Von Jonas Engelmann

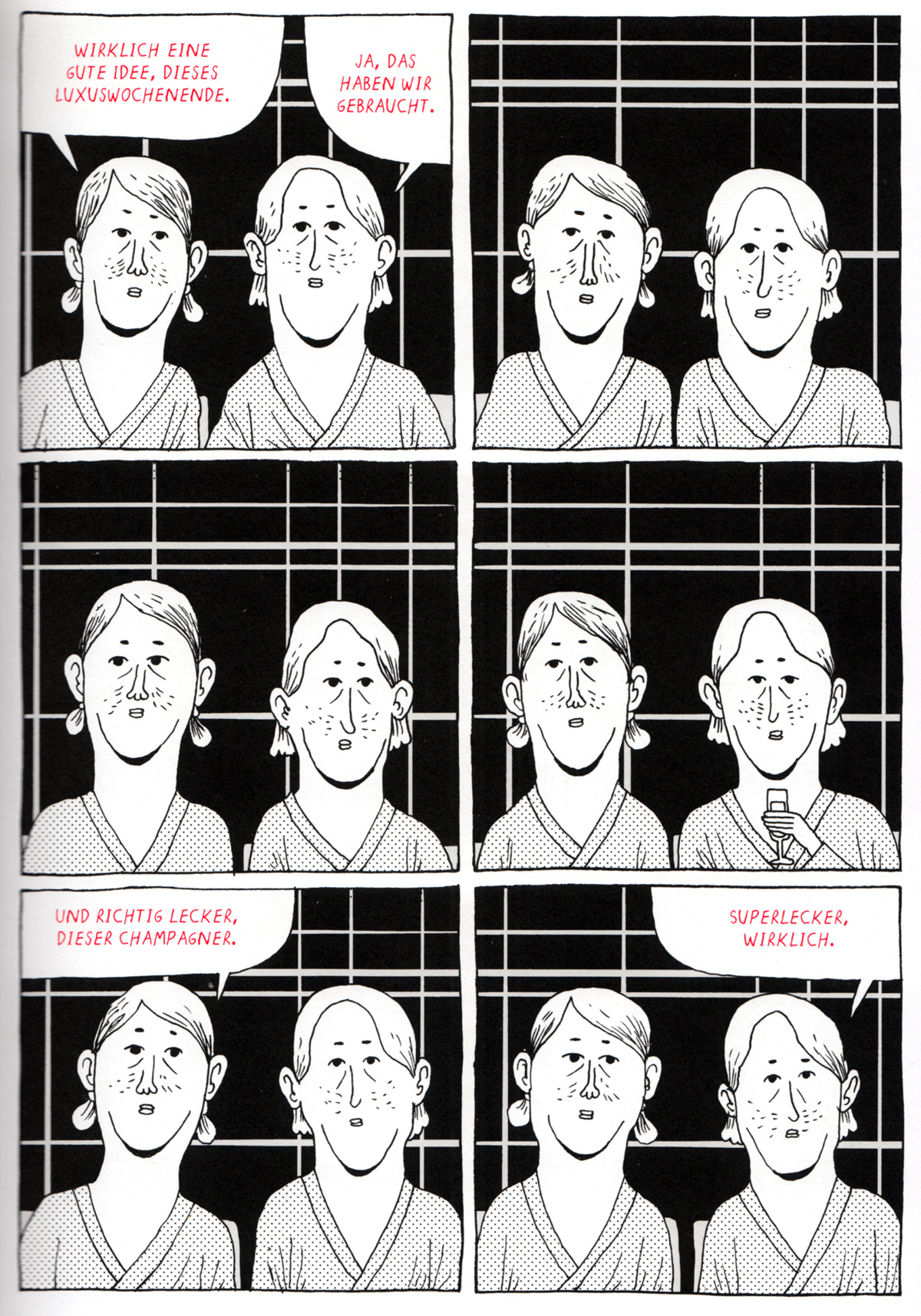

»Ich erzähle unseren neuen Mitarbeitern immer gern eine kleine Anekdote, die mich als Chef etwas menschlicher dastehen lässt und sie gleichzeitig dazu motiviert, sich ein wenig mehr anzustrengen«, erklärt der Direktor eines weltbekannten Spa- und Konferenzhotels einem neuen Angestellten, der im Haus die Aufgabe hat, für frische Handtücher zu sorgen. Die Anekdote aus Erik Svetofts Graphic Novel »Spa« spielt in der Kindheit des Direktors während eines Urlaubs mit seinem Vater, der ihm mitteilt: »Mein Sohn, ich bin es leid, der Chef eines Weltklasse-Spa-Hotels zu sein. Du wirst statt mir übernehmen. Das schaffst du schon. Die Schule ist ja doch nur was für Idioten.« Nach dieser Ansprache durch seinen Chef wird der namenlose Angestellte zum »Teambuilding« geschickt, wobei er mit einer Schweinenase auf einem Stuhl sitzen muss, während andere Hotelmitarbeiter 30 Minuten »Oink« rufen. Svetofts düsterer schwarz-weißer Comic, der sich nach und nach zu einer Horrorgeschichte wandelt, zeigt die Abgründe hinter den Besitz- und Arbeitsverhältnissen im Kapitalismus anhand des Mikrokosmos eines Luxushotels, in dem Menschen verschwinden, während andere sich in sinnlosen Tätigkeiten verlieren.

»Spa« ist nur eine von zahlreichen aktuellen Graphic Novels, die sich mit dem Themenkomplex Arbeit und Ausbeutung beschäftigen. So blickt der US-Zeichner Sammy Harkham in »Blood of the Virgin« in die Vergangenheit eines Los Angeles der 70er Jahre, wo der 27-jährige Seymour versucht, seinen ersten Spielfilm zu produzieren, sich aus den Ausbeutungsverhältnissen des Hollywood-Systems zu befreien und als Künstler anerkannt zu werden. Im Brotjob schneidet er billige Exploitation-Filme wie den titelgebenden »Blood of the Virgin«, während er sich gleichzeitig bemüht, seiner Rolle als junger Familienvater gerecht zu werden. Harkham zeigt in seinem sehr filmisch erzählten, aus mehreren Ebenen bestehenden Comic einen schonungslosen Blick auf die Traumfabrik, in der die Abhängigkeitsverhältnisse wenig Raum zum Träumen lassen.

Dem Traum von einem besseren Leben hängt auch François, der Protagonist in Joris Mertens’ »Das große Los« nach. François ist Fahrer für eine Reinigung, liefert Wäsche an Kunden aus und kommt so in Kontakt mit unterschiedlichen Biografien und Gesellschaftsschichten. Mertens zeigt eine in dunkle Farben getauchte, stets verregnete Großstadt, in der François wortkarg von einem Lottogewinn fantasiert, mit dem er sich und der Kioskverkäuferin Maryvonne nebst Tochter ein unbeschwertes Leben ermöglichen will. Die großformatigen, detailreichen Panels, in denen die in Regen getauchten Stadtpanoramen die Melancholie und Trauer in François’ Gesicht spiegeln, lassen von Anfang an keinen Zweifel daran, dass dessen Traum, sich aus den Ausbeutungsverhältnissen zu befreien, kein gutes Ende nehmen wird.

Mit ganz anderen Abhängigkeitsverhältnissen muss sich die Protagonistin in der autofiktionalen Graphic Novel »Scheiblettenkind« von Eva Müller auseinandersetzen. »Bevor du es überhaupt mitkriegst, bist du einer dieser Künstler, dessen Bilder in Arztpraxen und Anwaltsbüros hängen«, bekommt die eingeschüchterte Kunststudentin Eva beim vorweihnachtlichen Essen mit Kommilitonen zu hören. »Ich verkauf einfach grundsätzlich nichts an solche Kapitalisten-Wichser.« Eva denkt jedoch bei sich: »Alter, mein Dispo ist komplett erschöpft. Ich würde ein Bild an den Teufel persönlich verkaufen.« Dass an der Perspektive ihrer Freunde etwas schief ist, ahnt sie wohl – bis sie allerdings das Selbstbewusstsein besitzt, der Überheblichkeit ihres Umfeldes etwas entgegenzusetzen, dauert es. Zu tief sitzt ihre Scham über ihre Herkunft aus einem Arbeiterhaushalt. »Reichtum ist immer auf den Schultern von anderen aufgebaut«, kann sie nach einem langen Prozess schließlich einer Freundin entgegenhalten. »Arme zum Verzicht anzuhalten ist zynisch. Es lässt sich leichter politisch korrekt leben, wenn man die finanziellen Möglichkeiten dazu hat.«

In »Scheiblettenkind« zeigt Eva Müller den mühsamen Weg, die Scham über die eigene Herkunft abzulegen, die sie immer wieder in Form einer Schlange bedroht, die ihr einflüstert: »Du siehst aus wie ein Bauer«, oder: »Du bist nicht gut genug für all die coolen Leute in der coolen Stadt.« Entfremdet fühlt sie sich nicht nur im universitären Umfeld, wo ihre Kommilitonen aus Akademikerfamilien sich wenig Sorgen um ihre Zukunft machen müssen, auch in ihrer eigenen Familie fühlt sie sich zunehmend fremd. Die Leser begleiten ihre Kindheit und Jugend ab den 80er Jahren in einer westdeutschen Kleinstadt bis zu ihrem Ausbruch aus der Enge der eigenen Herkunft in Richtung Großstadt und ihrer Neuerfindung als Künstlerin. Armut und Schamhaftigkeit sind die bestimmenden Faktoren ihres Aufwachsens, es ist kein Geld da für Urlaub oder Schwimmbad, und schon früh lernt Eva, dass zwischen denjenigen mit Geld und jenen ohne kaum überwindbare Gräben liegen: Als Jugendliche arbeitet sie in einer Frittenbude im Freibad, während ihre Mitschüler in der Sonne liegen und sich über sie lustig machen. Einzig in der Punkszene findet sie für eine Weile einen Ort, an dem der soziale Background vermeintlich keine Rolle spielt. Bis sie bemerkt, dass die Gymnasiastenpunks mit vollem Portemonnaie die Freiheiten aufgrund fehlender Aufsichtspersonen in Evas Elternhaus – beide Elternteile arbeiten in Vollzeit und sind daher schlicht kaum anwesend – ebenso ausnutzen wie ihr Arbeitgeber die Tatsache, dass sie Geld verdienen muss. Aus einer Mischung von Minderwertigkeitsgefühl, Trotz und Naivität – die sich auch in den manchmal kindlichen Zeichnungen spiegelt – entwickelt sich zunehmend ein Selbstbewusstsein, das zwar die tief sitzende Scham nicht vollständig ablegen kann, aber andere Formen des Umgangs damit findet und vor allem seine Umwelt mit ihrer Überheblichkeit konfrontiert.

Auch für die Kanadierin Kate Beaton ist ihre Herkunft ausschlaggebend für ihren Blick auf das Verhältnis von Arbeit und Abhängigkeit; sie beschreibt ihren Geburtsort Cape Breton, eine Insel vor der Ostküste Kanadas, als eine prägende Erfahrung, als Ort, an dem es weder Arbeit noch Zukunft gibt. »›Habenichts‹ zu sein ist sowohl ein Geisteszustand als auch ein ökonomischer«, stellt sie zu Beginn klar. Und als ein eben solcher »Habenichts« fügt sie sich in die Hierarchie und Arbeitsbedingungen der kanadischen Erdöl-Industrie, als sich Beaton im Jahr 2005 entscheidet, die Schulden ihres geisteswissenschaftlichen Studiums über diese Form der Arbeit zurückzuzahlen zu können. In »Ducks. Zwei Jahre in den Ölsanden«, das aktuell für zahlreiche Comicpreise nominiert ist und nach Erscheinen der englischen Originalausgabe auf diversen Jahresbestenlisten auftauchte, erzählt Kate Beaton von einer Welt, in der ganz eigene Gesetze gelten, in der Sexismus, Isolation, körperliche und seelische Erschöpfung an der Tagesordnung sind. Die toxische und hypermaskuline Umgebung wird für sie zu einer zunehmenden Bedrohung, die sich in sexuellen Übergriffen entlädt. »Die traurige Tatsache ist, dass sexuelle Übergriffe jeglicher Art viel zu alltäglich sind, um Aufsehen zu erregen. Das bedeutet nicht, dass ich nicht zutiefst und negativ davon betroffen bin. Ich werde für immer davon betroffen sein«, schreibt sie im Nachwort, in dem sie auch die Notwendigkeit betont, Sexismus, Kolonialismus, Kapitalismus und die Ausbeutung der Natur zusammenzudenken.

Bildnachweise:

Kate Beaton: Ducks. Zwei Jahre in den Ölsanden. © Reprodukt/Zwerchfell 2023

Sammy Harkham: Blood of the Virgin. © Reprodukt 2023

Joris Mertens: Das große Los. © Splitter, 2023

Eva Müller: Scheiblettenkind. © Suhrkamp 2022

Erik Svetoft: Spa. @ Luftschacht 2022